こんにちは。理系就活情報局です。

就活で重要な取り組みとなる「自己分析」。

自己分析を行うことで、普段は気づけない自分の強み・弱みを把握できるなど、多くのメリットがあります。

しかし、いざ自己分析を行おうとしてもやり方がわからず、悩んでいる方も多いのではないでしょうか?

今回は「30分から始める自己分析3ステップ」や具体的なやり方、おすすめのツールを紹介します。

自己分析のやり方を把握し、就活を効率的に進めたい方は、ぜひ参考にしてください。

30分から始める自己分析3ステップ

「まず進む」自己分析とは?

自己分析というと「何から始めたらいいのか分からない」「時間がかかりそう」と身構えてしまう人が多いですが、最初はシンプルに「まず進む」ことが大切です。

就活の自己分析は「しっかりやらなきゃ」と思うほど動けなくなるものですが、大事なのは一歩踏み出すことです。

本記事では【クイック】【深掘り】【仕上げ】の3ステップを通じて、誰でも手軽に自己分析を進められる方法を紹介します。

クイックでは30分でできる方法を、深掘りでは研究や経験をより掘り下げる方法を、仕上げでは自己PRや志望動機に落とし込む具体的な整理法を解説します。

読み終わったときには自分の強みや価値観が「言葉」として形になり、面接やESに使える状態をめざすのがゴールです。

難しく考えすぎず、「まず進む」気持ちで始めましょう。

【クイック】自己分析のやり方

まずは30分から始められる自己分析から取り組んでみましょう。

クイックな自己分析の方法を3つご紹介します。

Why×5

Why×5は、自分に「なぜ?」を5つぶつけるシンプルな自己分析の方法です。

印象に残った経験・場面を取り上げ、「なぜそうしたのか」「何のためにそうしたのか」「そこから何を得たのか」と自問してみましょう。

「5つのなぜ」をぶつければ、単なる事実が自分の価値観や強みにまで深掘りされていきます。Why×5の手法で整理しておくと、面接で突っ込まれた際にも根拠を持って答えられるため、説得力が増します。

【Why×5の具体例(実験)】

| 印象に残った経験:実験条件を深夜まで粘って調整した経験 なぜ? → 条件最適化をやり切りたかったから なぜ? → 仮説検証の精度にこだわりたかったから なぜ? → データで結論を語りたかったから なぜ? → 再現性を確保したかったから なぜ? → 信頼できる成果を出す責任感があったから |

掘り下げた結果から、「成果を出す責任感」「科学的に検証する姿勢」「データや再現性へのこだわり」といった特性が見えてきます。単に頑張ったという事実ではなく、自分がどのような価値観に基づいて行動しているのかが明確になりました。

上記の気づきをもとにすれば、「粘り強さと論理的思考力を武器に、信頼できる成果を生み出す人材」として自己PRにつなげられます。

ミニ自分史

自分史は自分の人生を区切って印象に残った出来事を並べ、それぞれから学んだことに一言添えていく方法です。

深掘りするためには幼い頃まで遡りますが、クイックでは大学生活に焦点をあてた「ミニ自分史」を作りましょう。

細かく書き込む必要はなく、ざっくりとした流れを振り返るだけで、自分がどう成長してきたのかが見えるようになります。時間をかけずにできる上、強みや関心の変化が一目で分かるのがポイントです。

【ミニ自分史の具体例(研究)】

| 学年 | 印象的だった出来事 | その出来事を選んだ理由 | 学んだこと |

| 大学1年 | 基礎科目や初めての実験で、思い通りに進まず失敗を繰り返した | 研究に必要な基礎力の不足を痛感し、努力の方向性を考え直すきっかけになったから | 基礎知識の積み重ねの大切さ、失敗を振り返って改善する姿勢 |

| 大学2年 | 基礎実験で測定がうまくいかず、繰り返し挑戦した | 研究の難しさを初めて実感した経験だったから | 計画性と丁寧な記録の重要性 |

| 大学3年 | 研究室に配属され、先輩から実験手法を徹底的に学んだ | 研究の基盤を築いた節目だったから | 仮説検証を重視する姿勢、失敗を次に活かす粘り強さ |

大学1年から3年までを振り返ると、研究活動を通じて以下の強みが一貫して育っていることが分かります。

- ・基礎を積み重ねる姿勢

- ・粘り強さ

- ・課題を発見して改善する力

失敗を繰り返しながらも改善を続けた経験は、理系学生ならではの成長ポイントです。

上記の気づきを自己PRに落とし込めば、「課題解決力を持ち、信頼される成果を出せる人材」として企業に伝えられます。

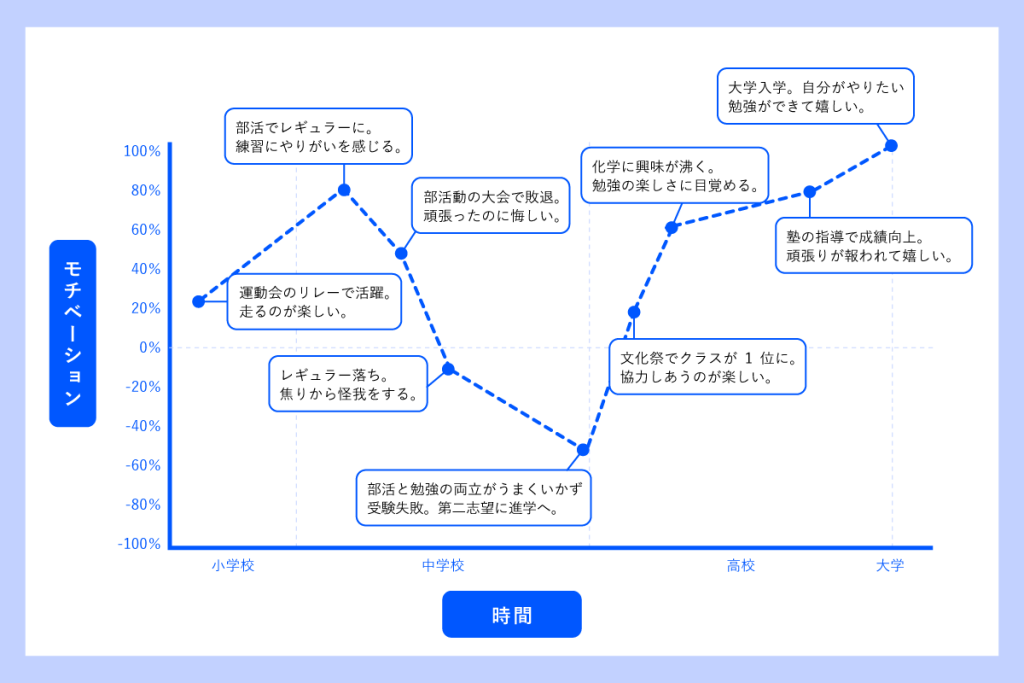

モチベグラフ

モチベグラフは横軸を時間、縦軸をやる気としたグラフを描き、上がった場面と下がった場面を書き出して理由を添える方法です。

感情の波と行動の関係を可視化できるため、自分のモチベーションの源泉やストレス要因が整理できます。数分で作れるのに効果が大きく、志望動機や強みの方向性を考える上で有効です。

【モチベグラフの具体例】

小学生から大学までのモチベーショングラフを振り返ると、成果が出たときや仲間と協力して物事を成し遂げたときに大きくモチベーションが上がり、挫折を経験しながらもモチベーションと努力で立ち直っている傾向が見えます。

これは「成果志向」と「協働性」に加え、「困難を改善して乗り越える力」を持っていることを示しています。就活でアピールする際には「仲間と挑戦をやり切り、困難も改善で克服する人材」として強みに転換できます。

【深掘り】自己分析のやり方

次は、クイックな自己分析で得た結果を深掘りしましょう。

自分を深掘りするための自己分析の方法を6つご紹介します。

自分史

クイックで作ったミニ自分史を、より詳しい内容に仕上げましょう。

ミニ自分史が短い期間をざっくり振り返るのに対し、自分史では小学生から大学生までを対象にして、より細かい項目を設けて書き出していきます。

例えば、以下4つの項目を設けて書き出すと、自分史から導き出される共通点がより明確に見えてきます。

- ・印象的だった出来事

- ・その出来事を選んだ理由

- ・学んだこと

- ・特に自分らしく頑張ったこと

時間はかかりますが、そのぶん自己PRや志望動機につながる深い気づきを得られるのが特徴です。

【自分史の具体例(研究)】

| 学年 | 印象的だった出来事 | その出来事を選んだ理由 | 学んだこと | 特に自分らしく頑張ったこと |

| 小学生 | 運動会のリレーでアンカーを任され、チームで優勝した | 仲間から信頼され、自分も必死に走り抜いた体験が強く残ったから力の方向性を考え直すきっかけになったから | 仲間と協力する楽しさ、最後までやり切る責任感り返って改善する姿勢 | プレッシャーを受けながらも役割を果たした粘り強さ |

| 中学生 | 部活動で大会に出場したが、思うような結果が出なかった | 努力しても成果に結びつかない経験が初めてだったから | 工夫や改善を積み重ねる必要性 | 負けた悔しさをバネに練習メニューを自ら考案したこと |

| 高校生 | 文化祭でクラス企画をリーダーとして成功に導いた | 仲間をまとめて大きな成果を出せた経験だったから | 人を巻き込み、協力しながら目標を達成する力 | 意見の対立を調整し、全員が納得できる形をつくったこと |

| 大学生 | 研究室で新しい実験手法を取り入れ、成果を発表した | 自主的な工夫が成果につながり、周囲に認められたから | 課題を見つけて改善する姿勢、専門知識を深める喜び | 失敗を繰り返しながらも諦めず条件を改善し続けたこと |

上記の自分史を通じて見えてくるのは「粘り強く努力を続ける姿勢」「仲間と協力して成果を出す力」「改善策を考えて行動する主体性」です。

小学生から大学までの出来事を振り返ることで、自分の価値観や強みが一貫していることが確認できます。

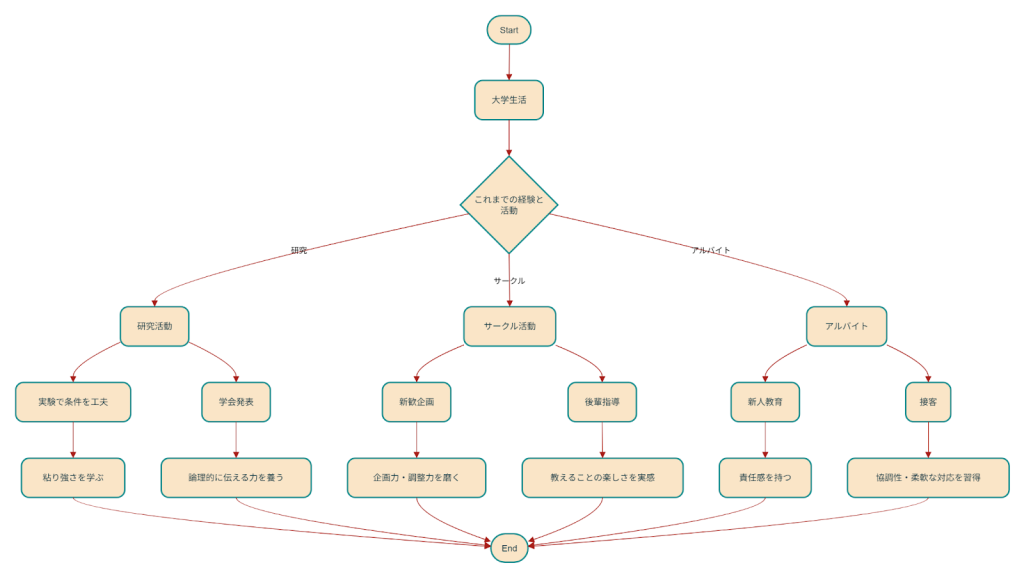

マインドマップ

マインドマップは、紙の中央にキーワードを置き、そこから放射状に関連する言葉やイメージを広げていく自己分析の方法です。

思考を箇条書きでまとめるよりも自由度が高く、頭の中にある価値観や興味関心を見える化できるのが特徴です。

理系学生の場合は、まず「研究」「学業」「生活」「人間関係」など大きな枝を作ります。そこから、以下のように具体的な経験をつなげていくと、自分の行動傾向やモチベーションの源泉が一目でわかります。

- ・研究→学会発表→緊張するが達成感

- ・人間関係→サークル→後輩指導が楽しい

まとまりを意識する必要はなく、自由に書き出すことが深掘りにつながります。

【マインドマップの具体例(大学生活)】

大学生活をマインドマップにして整理すると、研究・サークル・アルバイトといった異なる場面でも共通して以下の姿勢が浮かび上がります。

- ・責任感を持って取り組む

- ・人に伝え、教えることにやりがいを感じる

- ・工夫や改善で成果を出そうとする

分野は違っても同じ価値観や行動傾向が繰り返し現れているため、自分の強みを裏づける根拠になります。マインドマップで可視化すれば、自己PRや志望動機を一貫性のあるストーリーとして組み立てやすくなります。

他己分析

他己分析とは、自分では気づきにくい強みや特徴を友人・先輩・教授など他人の視点から明らかにする方法です。

自己分析は主観的になりがちですが、第三者の声を取り入れると客観的に見た自分の姿が浮かび上がります。

複数の人から共通して出てくるキーワードは、自己PRや志望動機の裏づけとして信頼性が高まります。特に、理系学生の場合は研究室やグループワークなどで他人と関わる場面が多いため、他己分析は効果的な深掘り手法です。

【他己分析の具体例(サークル活動)】

| サークルの後輩から:「いつも丁寧に教えてくれて安心できる」 同期の仲間から:「イベント準備で意見をまとめるのが上手い」 サークル代表から:「新歓行事では責任感を持って最後までやり切ってくれる」 |

【他己分析の具体例(TA)】

| 実験を担当した学生から:「説明が分かりやすくて理解しやすい」 一緒に担当した同期のTAから:「質問対応のとき、冷静にフォローしてくれる」 教授から:「授業全体を円滑に進めるためのサポートが頼もしい」 |

ジョハリの窓

ジョハリの窓は、自分自身を以下の4つの窓に分けて整理するフレームワークです。

- ・開放の窓(自分も他人も知っている)

- ・盲点の窓(自分は知らないが他人は知っている)

- ・秘密の窓(自分は知っているが他人は知らない)

- ・未知の窓(自分も他人も知らない)

自己認識と他者評価を組み合わせることで、自分の強みや課題をより客観的に把握できます。

【ジョハリの窓のやり方】

| ①性格や資質を思いつく限り書き出す ②友人・家族・先輩に自分に当てはまると思う項目を選んでもらう ③自分自身でも当てはまると思う項目を選ぶ ④その結果を4つの領域に分類する |

【ジョハリの窓の具体例(学会)】

| 開放の窓 ・スライド作りが丁寧で論理的 ・教授や先輩からも「分かりやすい」と評価される | 盲点の窓 ・質疑応答も落ち着いていた ・堂々とした態度で冷静だった |

| 秘密の窓 ・英語での質疑応答に強い不安がある ・緊張してマイクを持つ手が震えていた | 未知の窓 ・異分野の研究者から予想外の質問を受けたとき、答えに窮しつつも議論を続ける中で新しい研究の着想が浮かんだ |

学会発表を題材にジョハリの窓を整理すると、「論理的にまとめて伝える力」は自他ともに認める強みだと分かります。一方で、「緊張しても落ち着いて見える印象」は他人に気づかされる特徴です。

また、自分だけが抱える不安や議論を通じて新しい発想を得る姿勢も浮かび上がります。ジョハリの窓を通じて、自分は緊張を抱えながらも責任を果たし他人に安心感を与えつつ発想を広げられる資質を持つと整理できます。

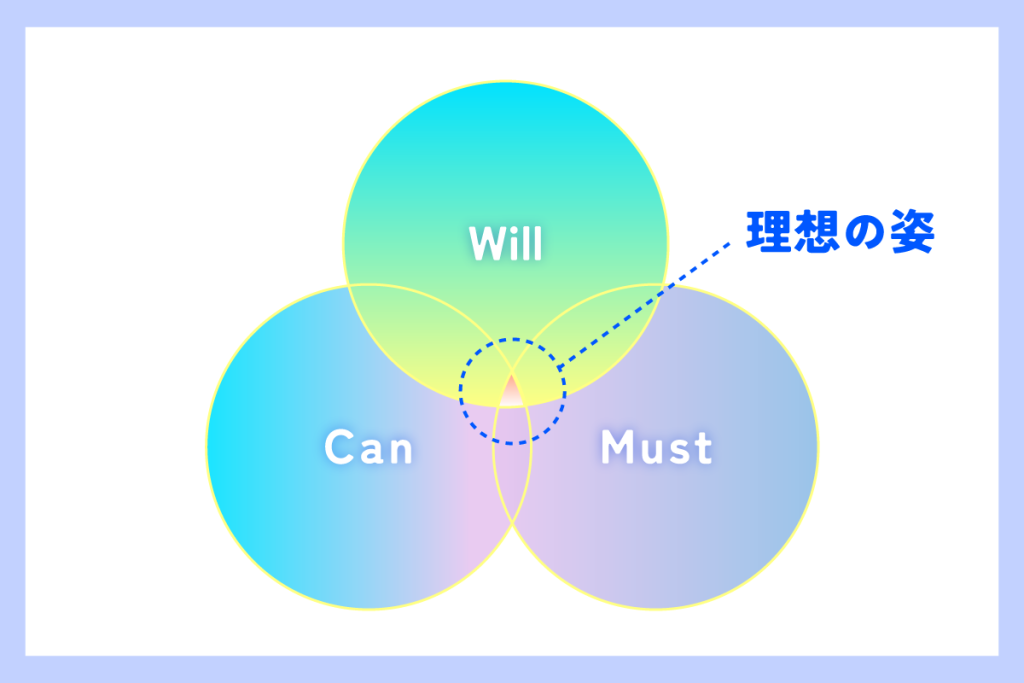

Will-Can-Must

Will-Can-Mustは、自分のキャリアを以下の3つの要素に分けて整理するフレームワークです。

- ・やりたいこと(Will)

- ・できること(Can)

- ・求められること(Must)

3つの円が重なる部分にあるのが、自分の「理想の姿」です。

【Will-Can-Mustの具体例(研究)】

| Will(やりたいこと) 新しい技術を応用し、社会に役立つ仕組みを生み出したい Can(できること) 研究で培ったデータ分析力、実験計画力、問題解決力 Must(求められること) 企業が必要とするのは、技術を応用して課題解決につなげる実践力 |

上記の例から導ける自分の理想の姿は、「研究成果を実務へ橋渡しする人材」です。つまり、専門的な知識を持つだけでなく課題解決の現場で応用し、社会に新しい価値を生み出せる存在です。

SWOT分析

SWOT分析は、自分自身に関する以下の4つの項目を整理してキャリアの方向性を客観的に考えることができるフレームワークです。

- ・強み(Strength)

- ・弱み(Weakness)

- ・外部環境の機会(Opportunity)

- ・脅威(Threat)

理系学生の場合、研究や大学生活の経験をもとにSWOTを振り返ると「自分がどう成長し、今後どんな環境で力を発揮できるか」が見えてきます。

【SWOT分析の具体例(研究)】

| Strength(強み) ・研究で培ったデータ分析力 ・問題解決への粘り強さ | Weakness(弱み) ・発表前に緊張しやすい ・プレゼンで力を出し切れないことがある |

| Opportunity(機会) ・学会や共同研究で異分野の人と関わるチャンスが増えている | Threat(脅威) ・研究室外での実務経験が少ない ・企業での即戦力性に不安が残る |

SWOT分析から見えるのは、強みである「データ分析力」や「粘り強さ」を武器にしつつ、弱みである「発表での緊張」の克服が必要なことです。

機会としては学会や共同研究など発信の場を活用し、経験を積むことで弱みを補強できます。また、実務経験不足という脅威に対しては、インターンシップや企業研究を通じて早期に理解を深めることが効果的です。

結果として、「研究力を社会で発揮できる即戦力」へとつなげられます。

自己分析におすすめのツール3選

自己分析を効率化させるツールを以下3つ紹介します。

- ・リクナビ「リクナビ診断」

- ・DODAキャンパス「適性検査GPS」

- ・TECH OFFER

自己分析を効率的に進めたい方は、上記ツールを積極的に活用しましょう。

リクナビ「リクナビ自己分析ツール」

1つ目は、リクナビの「リクナビ自己分析ツール」です。

リクナビ自己分析ツールでは、複数の設問に答えるだけで自分の性格や特徴、向いている仕事のタイプを把握できます。

所要時間は約5分と手軽で、結果には「行動の特徴」や「企業選びの傾向」なども表示されるため自己PRや志望動機のヒントになります。

自分の持ち味を整理したい人や、就活準備を効率よく進めたい人におすすめできるツールです。

参考:「リクナビ自己分析ツール」

dodaキャンパス「就活伸びしろ診断」

2つ目は、dodaキャンパスの「就活伸びしろ診断」です。

dodaキャンパス「就活伸びしろ診断」は、自分の弱みをあえて見つけ出し、強みに変えるヒントを得られる無料の自己分析ツールです。

簡単な二択の質問に答えるだけで、自分が持つ課題や改善ポイントを整理でき、就活に向けて成長するための指針が得られます。

弱みを成長のチャンスととらえたい人や、これから伸ばすべき方向性を知りたい理系学生におすすめの診断です。

参考:dodaキャンパス「就活伸びしろ診断」

TECH OFFER

3つ目は、TECH OFFERの企業オファーを受けられるサービスの活用です。

TECH OFFERは、登録するだけで企業からのオファーを受けられる、逆オファー型就活サイトとして利用できます。

学部や専攻、志望業種や職種などを登録すると、プロフィールに興味を持った企業からのオファーを、直接受けることができるサービスです。

面接などへのオファーも多いため、実際の面接経験を重ねることで、自己分析を深めることもできます。

下記URLより登録ができますので、まだ利用していない場合は早めの登録がおすすめです。

【仕上げ】自己分析を落とし込む方法とテンプレ-ト

自己分析で強みをタグ化

ここまでの分析を通して見えてきた強みを、短いキーワード=「タグ」として整理しましょう。たとえば「粘り強さ」「説明力」「協調性」「課題発見力」といった形です。

タグ化することで、自分の特性を一覧でき、自己PRや志望動機に使いやすくなります。

自己PRの骨子を作る

タグの中から企業に伝えたい強みを選び、以下のようにエピソードと結びつけて骨子を作ります。

- ・「説明力」→「TA経験で後輩に実験を分かりやすく伝えた」→「研究でも複雑な内容を整理し共有できる」

上記のように「強み」「具体例」「成果」の3点セットを意識すると、自然に自己PRの流れが作れます。

志望動機の骨子を作る

志望動機は、以下のように「Will-Can-Must」や「SWOT分析」から導いた方向性を反映させるのがおすすめです。

- ・「課題発見力」と「協働力」を強みとして、企業の研究開発に挑戦したい→「社会課題を解決する技術開発に携わる」

自己分析で整理した強みをベースに、企業との接点を作ることが大切です。

上記の3つの工程を情報を入力するだけで自動的に変換するテンプレを用意しました。

いますぐダウンロードして、自己分析を効率的に活かしましょう!

自己分析でよくある失敗と回避策

分析ばかりで進まない

自己分析をやり込むほど「もっと深掘りしなければ」「まだ結論を出せない」と感じ、先に進めなくなる人は少なくありません。

特に、理系学生は研究でデータや根拠を重視するため完璧を求める傾向があります。そして、気づけばノートに情報を書き溜めるだけでES作成や企業研究が後回しになってしまうケースがあります。

就活には明確なスケジュールがあり、締切を過ぎれば機会は戻ってきません。自己分析は一度「仮の結論」を出して走り出し、その後に面接練習や他人からのフィードバックで更新していく前提で考えることが大切です。

回避策は、現時点でわかっている強みをテーマに自己PRや志望動機を一本書いてみることです。完成した文章をキャリアセンターの人や友人に読んでもらい、修正点を加える形で更新したり、足りないと感じる部分を明確にしましょう。

出来事にこだわりすぎる

「目立つ成果や特別な体験がなければ評価されない」と思い込み、平凡なエピソードを軽視してしまう人もいます。その結果、無理に大げさな経験を探したり架空のエピソードを用意したりして自分らしさが伝わらなくなるケースがあります。

企業が知りたいのは、出来事の規模や派手さではありません。

「出来事の中でどんな工夫をしたのか、どのように成長したのか」を見ています。

研究で条件を見直した試行錯誤や、サークル活動で仲間の意見をまとめた経験など、日常的な出来事からでも十分に強みは語れます。むしろ身近な体験の方が説得力を持つ場合も少なくありません。

回避策は、一見平凡に思える出来事を「なぜ頑張ったのか」「何を工夫したのか」に注目して掘り下げることです。エピソードの大小にとらわれず、自分らしい姿勢を示すことが大切です。

自己分析ツールを過信する

診断ツールは短時間で結果が出るため便利ですが、過信しすぎてしまうと表面的な内容になってしまう危険性があります。

「協調性があります」「挑戦心があります」といった一般的な言葉をそのまま並べても、採用担当者には響きません。

自己分析ツールを使う時に大切なのは、診断で出た特徴が自分の経験とどう結びついているかを検証することです。

例えば「協調性」と出たなら、研究室でチーム実験を進める際にどんな役割を担ったのかを具体的に語る必要があります。ツールを根拠づけるエピソードがあってこそ、説得力が生まれます。

盛り過ぎて一貫性に欠ける

自己分析をした結果、自己PRや志望動機に情報を盛り過ぎてしまい、結果的に一貫性に欠けてしまうケースがあります。

採用担当者は短時間で人物像を把握しようとするため、情報過多は逆効果です。

特に、ESや面接では一貫性が重要になります。

複数の強みを詰め込むよりも、絞って深く掘り下げる方が印象に残るため、「軸を決めて語る勇気」を持つことが評価につながります。

建前ばかりで本音が足りない

「企業に好まれる答え」を意識しすぎると、表面的で無難な言葉ばかりになりがちです。

採用担当者は多くのESや面接を見ているため、建前だけの言葉はすぐに見抜かれます。

本音が欠けていると説得力が弱まり、逆に「どこでも通用する一般論」に見えてしまいます。大切なのは「なぜその研究に夢中になったのか」「なぜその業界に惹かれるのか」といった自分の内面にある感情や価値観を言葉にすることです。

本音を先に出してから言い回しを整えれば、自然で熱量のある自己PRになります。

自己分析についてプロが答えるQ&A

自己分析はいつまでに終わらせるべき?

自己分析は「就活解禁までに完璧に仕上げるもの」と思い込みがちですが、実際には就活が進む中で更新していくものです。

ESや面接を経験すると自分の言葉が企業にどう受け止められるかが分かり、ブラッシュアップできます。

目安としては、エントリーシート提出が始まる前に「自分らしい自己PRのベース」と「志望動機の方向性」を言葉にできる状態にしておくと安心です。

エピソードが平凡で語れないときは?

「特別な成果や経験がない」と悩む学生は多いですが、大切なのは出来事の規模ではなくプロセスです。

例えば、研究室で日常的に行っている実験でも、「失敗をどう改善したか」「仲間とどう協力したか」といった工夫を掘り下げれば立派なエピソードになります。

平凡に思える経験こそ、具体的なプロセスを示すことでリアリティが出て説得力のある自己PRにつながります。

研究内容をどう「強み」に変える?

企業は研究内容そのものを知りたいわけではなく、そこから得た姿勢や能力を見ています。

例えば、「実験条件を工夫して成果を出した」経験なら課題発見力や改善力に変換が可能です。「学会発表で質疑に対応した」経験は論理的思考力や説明力に通じます。

研究のプロセスをスキルに置き換えると、専門分野に限らず汎用的な強みとして語れます。

自分の研究を振り返り、「どんな行動が成果につながったか」を意識すると、企業が求める力に結びつけやすくなります。

まとめ

自己分析は就活の土台であり、方法を工夫すれば誰でも効率的に進められます。

まずは、クイックやWhy×5、ミニ自分史で仮の結論を作りましょう。その後にマインドマップやジョハリの窓などで深掘りすれば、自分の価値観や強みが明確になります。

ツールを活用して視野を広げ、仕上げに自己PRや志望動機へ落とし込むことで、一貫性ある自己PRや志望動機が完成します。

自己分析で自分の強みを自覚して、就活の選択肢を広げましょう!