目次

就活解禁日とは、政府が企業に対して要請する採用活動の日程のことを言います。3月1日の広報活動解禁をはじめ、選考開始や内定出しの日程が定められていますが、形骸化しつつあるのが実情です。

みなさんの中には「他社はいつ始めるのか」「就活ルールにどう対応すれば良いのか」とお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

採用活動のスケジュールを立てる際は、業界や他社の動向をふまえて検討することが大切です。本記事では、24卒・25卒に関する採用動向や、企業がとるべき対策について詳しく解説します。

就活解禁日とは

いわゆる就活解禁日とは、政府から通知されている「就職・採用活動日程に関する要請」のことを指します。具体的な日程は以下の通りです。

- 広報活動開始 :卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降

- 採用選考活動開始:卒業・修了年度の6月1日以降

- 正式な内定日 :卒業・修了年度の10月1日以降

就活解禁日が定められているのには、大きく2つの理由があります。1つめは、学生が本業である学業に専念するため、2つめは公平・公正な採用活動をし、学生が自由な就活をするためです。

ただし、就活解禁日はあくまで要請なので、法的な拘束力は無く、仮に違反したとしても罰則などはありません。

参考:大学等卒業・修了予定者の就職・採用活動時期について|厚生労働省

就活解禁日の歴史

就活解禁日には長い歴史があり、これまでに何度も改定されてきました。

もともとは、1950年代に学生が学業よりも就活に注力していたことが問題視され、当時の文部省と財閥系企業の間で「就職協定」が結ばれたことが始まりです。この協定では、採用選考は卒業年度の10月以降にすることが定められました。

その後、高度経済成長期による売り手市場や採用の早期化などがあり、就活ルールの改定が繰り返されます。就職協定は1997年に廃止されましたが、経団連による就活ルールの運用が続いていました。

そんな中、経団連は2021年以降の採用選考に関する指針を策定しないことを発表したため、これ以降の就活ルールは政府主導で運用されることになりました。ルールの主導者は経団連から政府に変わりましたが、現時点で内容に大きな変化はありません。

就活解禁日の実態

ここからは就活解禁日の実態について、さまざまな調査結果をもとに解説します。

- 広報活動

- 選考

- 内定出し

広報活動

就活ルールでは、広報活動の解禁日は3月1日とされています。ところが、解禁当日であるはずの3月1日に、早くも説明会を開催する企業が存在します。解禁当日に学生が参加できるということは、解禁前にどこかで情報を得て予約しているということです。

実は、解禁日に説明会を開催できる理由は、ナビサイトの「プレエントリー」にあります。主要なナビサイトでは、1月下旬からプレエントリーが始まります。企業はここで説明会を告知し、学生も参加予約をしますが、この時点で学生の個人情報を握っているのはナビサイトです。ナビサイトから企業に個人情報を渡すのは解禁日の3月1日以降なので、就活ルールには違反しない、というわけです。

実際に、解禁当日の3月1日に会社説明会を実施した企業は、マイナビ・リクナビでそれぞれ1,000社を超えていたとの情報もあります。

選考

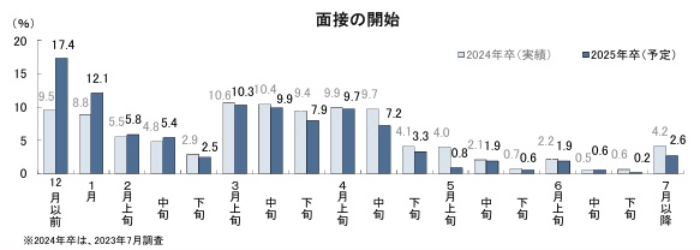

上記は、キャリタス就活を運営する株式会社ディスコが、全国約1,100社に面接の開始時期を調査した結果です。

本来、採用選考の解禁日は6月1日とされています。しかし、この調査結果によれば、24卒で6月1日以降に面接を開始したと答えた企業は、全体のわずか7.5%にとどまりました。しかも、12月以前に開始したと答えた企業は9.5%もあり、広報活動の解禁直後であるはずの3月中旬には、面接を開始した企業の合計が50%に達しています。

同調査では従業員規模別でも開始時期を分析していますが、大企業ほど面接開始が早い傾向があるとのことです。

内定出し

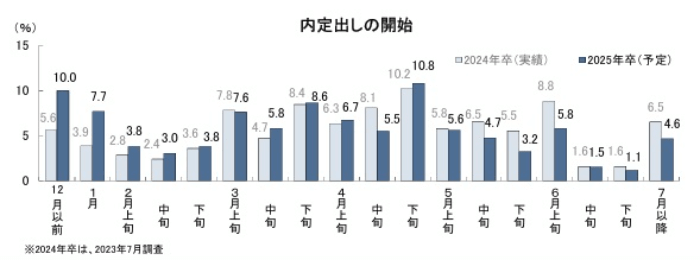

続いて、内定出しの時期(内々定も含む)についてまとめたものがこちらです。就活ルールにおける正式な内定通知は10月1日以降とされています。

グラフで24卒の実績を見ると、内定出しは4月下旬が最多の10.2%となっています。4月下旬までに内定出しをした企業の合計は63.8%です。また、従業員規模別に分析したデータによれば、大企業では68.6%という値になりました。

以上のことから、ゴールデンウィークまでに内定出しを始める企業が多いことが分かります。

25卒採用活動の動向

ここでは、今まさにピークを迎えつつある25卒採用活動の動向について解説します。

前述のディスコ社の調査で、25卒の採用見込みについて尋ねたところ「増加」が29.7%、「増減なし」が54.9%という結果になりました。少子化により新卒の人口が年々減少していることをふまえると、人材の獲得競争はますます激化することが予想されます。

自社の採用活動の見通しに関する質問でも「非常に厳しくなる」「やや厳しくなる」と考える企業があわせて8割を超えました。対策として、プレ期の活動や採用広報を強化するという声も多くあがっています。面接や内定出しの予定時期も、前章で解説した実績よりもさらに前倒しになることが予想されます。

就活解禁日が形骸化する理由

就活解禁日が形骸化する理由として、大きく次の2つが考えられます。

- 採用手法の多様化

- 採用直結型インターンシップの開始

それぞれについて、以下で詳しく解説します。

採用手法の多様化

1つめの理由は、新卒採用の難化に伴い採用手法が多様化していることです。

ひと昔前は、ナビサイトで求人広告を出して応募を待っていれば、学生が集まっていました。しかし最近は、特に中小企業において「受け身」の姿勢では集客できなくなっています。そのため、ダイレクトリクルーティングやSNS運用など、企業側から個々の学生に積極的にアプローチする手法が広まっているのが特徴です。

また、早期選考や通年採用を実施したり、グローバル人材の採用をしたりする企業も増えています。企業によって、採用の時期や方法が多様化しているため、解禁日を一括りにできなくなっているのです。

採用直結型インターンシップの開始

2つめの理由は、採用直結型のインターンシップが始まったことです。

今まで定義が曖昧だった「インターンシップ」を、実施内容や期間によって4つのタイプに分類し、そのうち特定の要件を満たす2つのタイプでのみ、採用選考が可能になりました。これにより、企業は選考解禁日である6月1日を待たずして選考ができるようになったのです。

新卒人口が減少する中で、「少しでも早く優秀な学生と接点を持ちたい」と考える企業は多いため、今後ますます就活の早期化が加速することが予想されます。

採用直結型インターンシップについて、さらに詳しく知りたいかたはこちらの記事もご覧ください。

就活解禁日について企業がとるべき対策

ここからは、就活解禁日について企業がとるべき対策を3つご紹介します。

- 2年後を見据えて準備する

- 業界や競合他社の動向も調べる

- インターンシップを活用する

ポイントをしっかり押さえて万全の対策をしましょう。

2年後を見据えて準備する

就活生の卒業年度(大学4年生や大学院2年生)が始まる4月頃と言うと、早い人は内定を獲得しており、大企業も説明会の真っただ中という状況です。知名度の高くない中小企業が、この時期から学生にアプローチを始めても、興味を持ってもらうことは困難です。

そのため、就活が本格化する前に学生との接点を持つためには、卒業年度の前年からインターンシップを実施したり、広報活動の準備をしたりしなければなりません。例えば26卒であれば2024年のうちに採用計画やスケジュールを策定するなど、2年後を見据えて戦略的に動くことが重要です。

業界や競合他社の動向も調べる

採用活動は、業界や企業規模によって時期が異なるため、大手や競合他社の動向を調べることも大切です。

出遅れると、すでに他社の内定を持つ学生にアプローチすることになり、後から第一志望の座を獲得するのは難しくなってしまいます。給与や勤務条件が同程度であれば、人の心理として、最初に内定をくれた企業の方を「自分を認めてくれた」「親睦会や研修でお世話になっている」と感じやすくなります。

また、採用手法についても、他社の動向を踏まえて戦略を練らなければなりません。知名度が高くない企業の場合は、ダイレクトリクルーティングやSNSなど、個別にアプローチするのがおすすめです。

インターンシップを活用する

就活解禁日の対策として、インターンシップを活用することも重要です。

人材会社の株式会社ジェイックが、企業人事約130名を対象に実施したアンケートでは、71.8%の企業が「25卒のインターンシップを実施予定」と回答しました。さらに「インターンシップの参加に際して選考を実施するか」という問いについても、「全インターンシップで実施予定」が16.8%、「一文のインターンシップで実施予定」が22.1%と、4割近い企業が選考直結型で予定していることが分かりました。

参考:25卒採用活動に関するアンケート(株式会社ジェイック)|HRプロ

インターンシップは大学3年生の夏インターンがメインですが、最近は低学年(1・2年生)を対象としたインターンシップを開催する企業もあらわれています。このように、今後はインターンシップで早期に学生と接点を持つことが、採用のカギを握ると言えそうです。

理系学生へのアプローチなら『TECH OFFER』

就活の解禁日は1950年代の就職協定以降、さまざまな時代背景とともに改定が繰り返されてきました。直近では採用直結型インターンシップも解禁されており、今後も注視が必要な状況は続きます。学生が学業に専念できる環境や、公平・公正な採用姿勢は守りつつ、他社に遅れをとらないよう計画的に活動することが大切です。

理系学生の採用をお考えの方には、ダイレクトリクルーティングの『TECH OFFER』がおすすめです。はじめにターゲットやオファー文を設定しておけば、ほぼ自動でオファー送信ができるため、インターンシップの企画・運営で忙しい担当者にもぴったりです。サービス概要や導入実績をまとめた資料も提供していますので、ぜひ一度ご覧ください。